Aus der Reihe: Bücher, die sich wirklich lohnen

D. H. Lawrence: Söhne und Liebhaber – Das Hörspiel

Der Hörverlag, 3 CDs

D. H. Lawrence, Söhne und Liebhaber, Hörbuch

England gegen Ende des 19. Jahrhunderts. In der Bergbauregion um Nottingham lebt die Familie Morel: Walter, der Vater, ein ausgelaugter Bergarbeiter und Säufer, Gertrude, die bürgerlich erzogene und nach Höherem strebende Mutter. Alle Hoffnungen auf ein besseres und bedeutenderes Leben muss sie freilich in ihre Söhne William und Paul legen, deren Lebenswege sie mit sanfter Bestimmtheit mit zu bahnen sucht.

William scheint, als er erwachsen wird, tatsächlich zu gesellschaftlichem Erfolg und Ansehen zu gelangen. Doch als ihn ein Schicksalsschlag trifft, überträgt die Mutter alle Ambitionen auf den jüngeren, sensiblen Sohn Paul, der sich anschickt, ein begabter Kunstmaler und Designer zu werden.

Paul ist innerlich hin- und her gerissen zwischen widerstreitenden, ambivalenten Gefühlen zu drei Frauen. Seine engste Vertraute ist die junge, reine Miriam aus dem Nachbarort, mit der er über Kunst und Leben diskutieren kann und die seine künstlerische Arbeit inspiriert. An den Gesprächen mit der älteren Städterin Clara findet Paul, der bald die Zwanzig überschreitet, zwar nicht den gleichen Gefallen, doch strömt sie auf ihn eine betörende erotische Verlockung aus, die sie ihm immer wieder ungemein attraktiv and anziehend macht. Und doch bleibt da stets die enge Bindung zur Mutter, der er sich entziehen möchte und immer wieder doch nicht wirklich entziehen kann.

So sehr Paul versucht, zu innerer Klarheit und fester Orientierung zu gelangen, er pendelt in abrupten Stimmungswechseln und mit einer wachsenden, halb untergründigen Frustration in seinen Gefühlen zwischen diesen drei Frauen, ohne einen festen Platz im Leben finden zu können.

Die genannten Personen und Verhältnisse hat es sehr ähnlich tatsächlich gegeben, denn der 1913 erschienene Roman »Söhne und Liebhaber« von D. H. Lawrence (1885-1930, »Lady Chatterley«, »Liebende Frauen«) fußt auf autobiographischen Erfahrungen.

Ungemein zu empfehlen ist die Hörspieladaption von Helmut Peschina (Skript) und Ulrich Lampen (Regie), sie ragt aus dem heutigen Hörspieleinerlei erfreulich weit heraus. Die geschilderte Welt und ihre Figuren werden dem Hörer plastisch vor Augen gestellt, die Sprecherleistungen u. a. von Patrick Güldenberg als Paul und Anne Müller als Miriam sind glänzend. Zur konzentrierten, stimmigen, intensiven Atmosphäre tragen besonders auch Michael Rotschopf als Erzähler bei – der einen Tonfall findet, der den Hörer vier Stunden lang wahrlich zu packen vermag – sowie Jakob Diehl, dessen düster-elegische Streichquartett-Kompositionen den Ernst und die vorahnungsvolle Unausweichlichkeit des Stoffs brillant zur Geltung bringen. Hier stimmt wirklich alles.

Michael Klein

Nach dem II. Weltkrieg herrschte in Deutschland bekanntlich an so ziemlich allem Mangel – lediglich den Mangel selbst, den gab es in Hülle und Fülle –, und das betraf auch das Vorhandensein von Pappe, Papier, Heftgarn und Buchbindeklammern. Gleichzeitig existierte ein großes Lese- und Unterhaltungsbedürfnis bei äußerst bescheidener bis nicht vorhandener Kaufkraft.

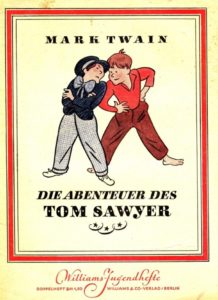

Nach dem II. Weltkrieg herrschte in Deutschland bekanntlich an so ziemlich allem Mangel – lediglich den Mangel selbst, den gab es in Hülle und Fülle –, und das betraf auch das Vorhandensein von Pappe, Papier, Heftgarn und Buchbindeklammern. Gleichzeitig existierte ein großes Lese- und Unterhaltungsbedürfnis bei äußerst bescheidener bis nicht vorhandener Kaufkraft. Der junge Leser und Literaturfreund kennt Walter Trier natürlich vornehmlich durch seine Arbeiten für zahlreiche Kästner-Bücher, und Tom Sawyer und Huckleberry Finn reihen sich in diesen Stil so harmonisch ein, als läge St. Petersburg, Missouri, aus Mark Twains Roman irgendwo am Wannsee. Aber abgesehen von Detailverschiedenheiten haben die menschlichen Erfahrungen ja doch eine gewisse Grundähnlichkeit, und in diesem Fall passt die Verwandtschaft ganz hervorragend. Innen sieht das Heft so aus: eine winzige Schrifttype, die aber gut zu lesen ist, der Text zweispaltig einzeilig gesetzt und die meisten Seiten aufgelockert durch kleine Illustrationen. Das Heft

Der junge Leser und Literaturfreund kennt Walter Trier natürlich vornehmlich durch seine Arbeiten für zahlreiche Kästner-Bücher, und Tom Sawyer und Huckleberry Finn reihen sich in diesen Stil so harmonisch ein, als läge St. Petersburg, Missouri, aus Mark Twains Roman irgendwo am Wannsee. Aber abgesehen von Detailverschiedenheiten haben die menschlichen Erfahrungen ja doch eine gewisse Grundähnlichkeit, und in diesem Fall passt die Verwandtschaft ganz hervorragend. Innen sieht das Heft so aus: eine winzige Schrifttype, die aber gut zu lesen ist, der Text zweispaltig einzeilig gesetzt und die meisten Seiten aufgelockert durch kleine Illustrationen. Das Heft »Tante Julia trug ein blaues Kleid, weiße Schuhe, war geschminkt und beim Friseur gewesen; sie lachte laut und freiheraus und hatte eine raue Stimme und freche Augen. Erst allmählich fiel mir auf, dass sie eine attraktive Frau war.«

»Tante Julia trug ein blaues Kleid, weiße Schuhe, war geschminkt und beim Friseur gewesen; sie lachte laut und freiheraus und hatte eine raue Stimme und freche Augen. Erst allmählich fiel mir auf, dass sie eine attraktive Frau war.« Vor allem ist »Tante Julia und der Schreibkünstler«, Mitte der 70er Jahre geschrieben und bei uns vor einigen Jahren in glänzender Neuübersetzung von Thomas Brovot erschienen, ein Buch der ungezügelten Erzählfreude, voller humoristischer Passagen, verspielt, lebensnah, schwungvoll und großartig zu lesen.

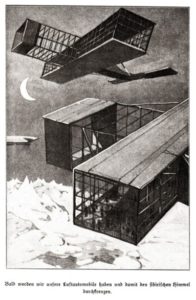

Vor allem ist »Tante Julia und der Schreibkünstler«, Mitte der 70er Jahre geschrieben und bei uns vor einigen Jahren in glänzender Neuübersetzung von Thomas Brovot erschienen, ein Buch der ungezügelten Erzählfreude, voller humoristischer Passagen, verspielt, lebensnah, schwungvoll und großartig zu lesen. Faszinierend ist der Blick auf Zukunftsvorstellungen der Vergangenheit, und insbesondere, wenn diese einst beschriebene Zukunft das darstellen soll, worin wir leben: unsere Gegenwart. 1910 – das war noch die Zeit des Kaiserreichs – erschien in Berlin ein Buch, das sich zur Aufgabe stellte, wissenschaftlich fundiert

Faszinierend ist der Blick auf Zukunftsvorstellungen der Vergangenheit, und insbesondere, wenn diese einst beschriebene Zukunft das darstellen soll, worin wir leben: unsere Gegenwart. 1910 – das war noch die Zeit des Kaiserreichs – erschien in Berlin ein Buch, das sich zur Aufgabe stellte, wissenschaftlich fundiert  Die Lektüre dieses Buchs ist ein prächtiges Vergnügen, gerade weil wir die Prognosen von einst mit den Entwicklungen des letzten Jahrhunderts bereits vergleichen können. Mal staunt der Leser über die Klugheit und Weitsicht mancher Vorhersage, mal freut er sich an den zum Teil kuriosen Absurditäten, denen wir Gottseidank entronnen sind. Durch die neumodische Emanzipation, lautete damals beispielsweise eine besorgte Theorie, würden sich die Frauen den Männern immer mehr angleichen, weshalb ihnen ebenfalls eines Tages Bärte wüchsen.

Die Lektüre dieses Buchs ist ein prächtiges Vergnügen, gerade weil wir die Prognosen von einst mit den Entwicklungen des letzten Jahrhunderts bereits vergleichen können. Mal staunt der Leser über die Klugheit und Weitsicht mancher Vorhersage, mal freut er sich an den zum Teil kuriosen Absurditäten, denen wir Gottseidank entronnen sind. Durch die neumodische Emanzipation, lautete damals beispielsweise eine besorgte Theorie, würden sich die Frauen den Männern immer mehr angleichen, weshalb ihnen ebenfalls eines Tages Bärte wüchsen. So beginnt Ketil Bjørnstads abschließender Teil seiner Aksel-Vinding-Trilogie, der Roman »Die Frau im Tal«. Und wer die beiden Vorgänger »Vindings Spiel« und »Der Fluss« gelesen hat, weiß hinlänglich und überzeugend Bescheid über Aksels Befindlichkeit.

So beginnt Ketil Bjørnstads abschließender Teil seiner Aksel-Vinding-Trilogie, der Roman »Die Frau im Tal«. Und wer die beiden Vorgänger »Vindings Spiel« und »Der Fluss« gelesen hat, weiß hinlänglich und überzeugend Bescheid über Aksels Befindlichkeit. Norwegen im Sommer 1970. Der junge, hochbegabte Klavierstudent Aksel Vinding, mindestens in Grundzügen ein

Norwegen im Sommer 1970. Der junge, hochbegabte Klavierstudent Aksel Vinding, mindestens in Grundzügen ein  Wüsste man nicht, welch glänzender

Wüsste man nicht, welch glänzender