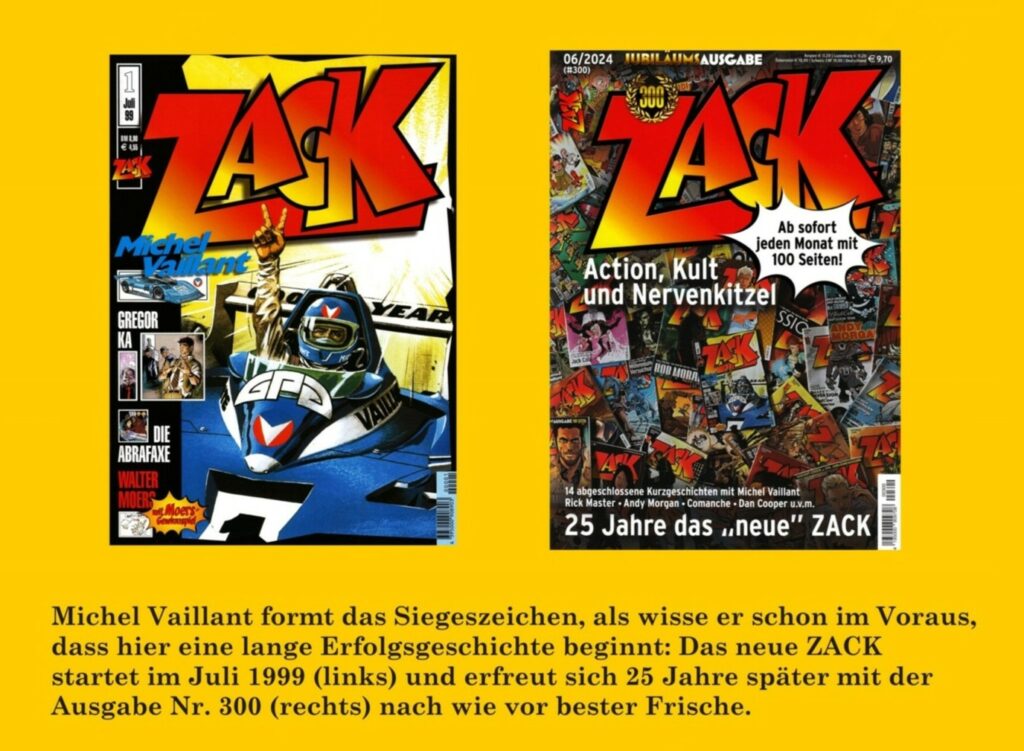

Nun wird das „neue“ ZACK auch schon altehrwürdig! Es feiert Jubiläum, 25 Jahre wird es jetzt alt, in denen 300 monatliche Ausgaben erschienen sind – inzwischen mehr, als das „alte“ ZACK in seinen acht Jahren Lebensdauer erreichte.

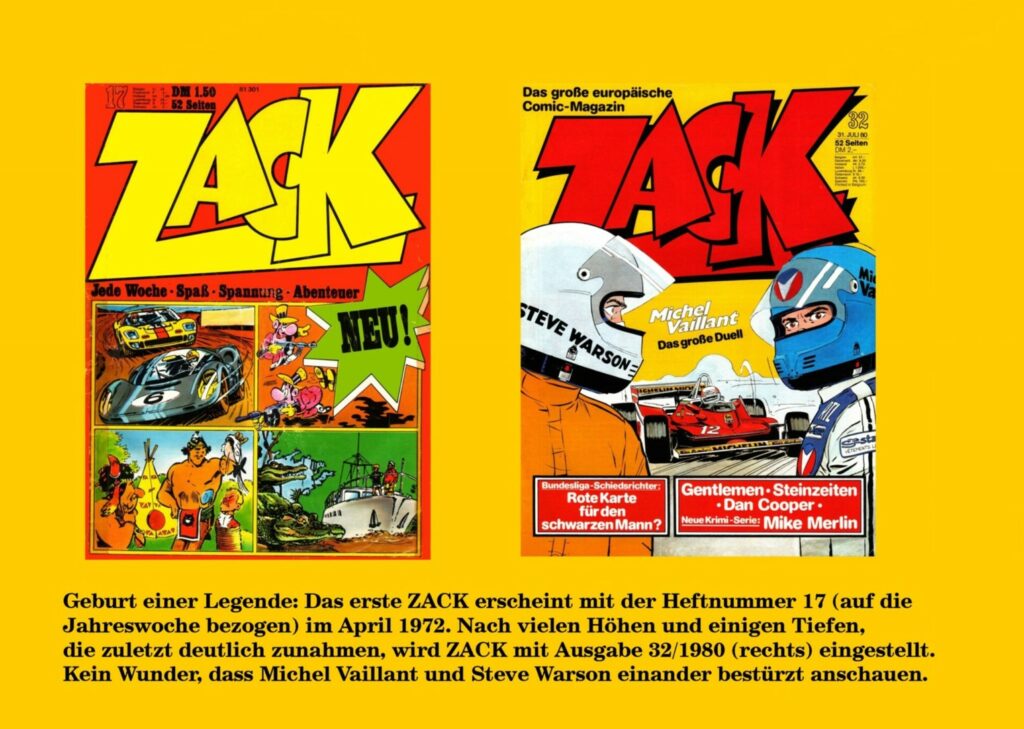

Für Nachgeborene: ZACK, das ist das legendär gewordene Comic-Magazin, dessen erste Ausgabe im April 1972 erschien und das einen echten Schub in der Comic-Akzeptanz in diesem Land bedeutete. Frankobelgische Klassiker wie „Andy Morgan“, „Michel Vaillant“, „Rick Master“, „Mick Tangy“, „Comanche“, „Luc Orient“ oder „Umpah-Pah“ erschienen darin zum ersten Mal auf Deutsch oder wurden auf bedeutend breiterer Basis erfolgreich als in ihren früheren deutschen Auftritten.

Für Nachgeborene: ZACK, das ist das legendär gewordene Comic-Magazin, dessen erste Ausgabe im April 1972 erschien und das einen echten Schub in der Comic-Akzeptanz in diesem Land bedeutete. Frankobelgische Klassiker wie „Andy Morgan“, „Michel Vaillant“, „Rick Master“, „Mick Tangy“, „Comanche“, „Luc Orient“ oder „Umpah-Pah“ erschienen darin zum ersten Mal auf Deutsch oder wurden auf bedeutend breiterer Basis erfolgreich als in ihren früheren deutschen Auftritten.

ZACKs Vorbild bildete die belgische Comic-Zeitschrift „Tintin“, und aus dessen Inhalten wurde reichlich nach Deutschland importiert; ein zweiter Zustrom erfolgte aus dem französischen Magazin „Pilote“ mit den Erfolgsserien „Lucky Luke“, „Blueberry“, „Mick Tangy“ und „Valerian“.

Eine ganze Generation wurde durch ZACK geprägt. Für den Erfolg frankobelgischer Serien in Deutschland wurde das Heft ebenso ein Meilenstein wie für die Belebung der Comic-Szene in unserem Land. Zeichner wie Hermann, Jean Giraud oder Eddy Paape wurden zum Begriff, Szenaristen wie René Goscinny und Greg hoben die Wertschätzung von Comic-Autoren auf eine ganz neue Stufe.

Dennoch währte der Erfolg nicht nachhaltig, das Magazin erlebte Krisenjahre und der ganz große Wurf, den es Ende der 70er Jahre anstrebte, nämlich zum führenden, international erscheinenden europäischen Comic-Magazin zu werden, wurde im Gegenteil zum Stolperstein, der das Heft in die Auflösung zwang. Zum Zeitpunkt der Einstellung hatte es qualitativ allerdings auch bereits empfindlich eingebüßt.

Die begeisterten ZACK-Leser trauerten nicht dem Abgesang, sondern den großen Jahren nach, in denen Blueberry und Luc Orient den amerikanischen Westen durchritten oder die Weiten des Alls durchreisten, Andy Morgan und Comanche in von Hermann packend gezeichneten Szenerien spannende Abenteuer erlebten, Umpah-Pah, Lucky Luke und Kasimir uns Tränen lachen ließen oder Michel Vaillant uns so zu Rennfahrern machte wie Bruno Brazil zu Geheimdienst-Haudegen. Was damals in ZACK erschien, gilt heute ganz überwiegend als Comic-Klassiker, und was wir in jungen Jahren in den Heften lasen, erlebt inzwischen Auflage um Auflage in schön eingebundenen Werkausgaben.

1999 realisierte sich ein echter Traum alter Leser, ein Team um Chefredakteur Martin Jurgeit und den Comic-Verleger Klaus D. Schleiter startete einen Neuanfang. Dass sie es ernst meinten, ZACK wieder aufleben zu lassen, zeigte sich schon in den 12 Ausgaben des ersten Jahrgangs, denn die vereinten Kräfte schafften es, alte Helden wie „Michel Vaillant“, „Cubitus“, „Dan Cooper“ und „Blueberry“ erneut ins Heft zu holen, weitere folgten.

1999 realisierte sich ein echter Traum alter Leser, ein Team um Chefredakteur Martin Jurgeit und den Comic-Verleger Klaus D. Schleiter startete einen Neuanfang. Dass sie es ernst meinten, ZACK wieder aufleben zu lassen, zeigte sich schon in den 12 Ausgaben des ersten Jahrgangs, denn die vereinten Kräfte schafften es, alte Helden wie „Michel Vaillant“, „Cubitus“, „Dan Cooper“ und „Blueberry“ erneut ins Heft zu holen, weitere folgten.

Das ist inzwischen 25 Jahre her und das „neue“ ZACK erfreut sich exzellenter Frische bis heute. „Michel Vaillant“, „Mick Tangy“, „Rick Master“ und „Bob Morane“ gehören auch heute noch mit ihren aktuellen Abenteuern zu den Stammhelden des Hefts, andere Serien wie Jean van Hammes „Rani“, „Harmony“ oder „Amoras“ sind hinzugekommen und stehen ihnen qualitativ nicht nach.

Zum 25jährigen Jubiläum ist eine Sonderausgabe erschienen, die in besonders gedrängter Form ein Stelldichein der alten Helden in neuen Episoden feiert. Hermann gibt in „Mad Dog“ seiner „Comanche“-Saga eine atmosphärisch dichte, neue Voraus-Episode. Xavier lädt uns Leser mit Andy Morgan noch einmal in die „Festung im Nebel“ ein und macht seine Sache so gut, dass sofort der Wunsch nach einer Fortsetzung der Serie entsteht. Turk (im alten ZACK mit einigen „Colonel Clifton“-Geschichten vertreten) zeichnet in seinem karikaturhaften Stil eine „Luc Orient“-Parodie. In glänzender humoristischer Form erweisen sich Dany mit einer Hommage an Rick Master und Michel Rodrigue und Erroc, die mit Cubitus die goldenen Jahre von „Tintin“ feiern. Natürlich dürfen auch Kurzgeschichten um Michel Vaillant und Dan Cooper nicht fehlen.

Möglich wurde diese Jubiläumsnummer durch die große Sonderausgabe „77 Jahre Tintin“, die im letzten Jahr in Frankreich und Belgien erschienen ist. Teils die alten Zeichner, teils jüngere Könner des Comic-Fachs – als Hommage an die Comics, mit denen sie groß geworden sind – schrieben und zeichneten für sie Storys, die gerne auch eine Weiterführung finden dürfen. Schließlich liegen Serien wie Andy Morgan, Comanche, Luc Orient oder Cubitus seit gar zu vielen Jahren völlig brach.

Die Jubiläumsausgabe (Nr. 300, Juni 2024) ist frisch im Handel, 100 Seiten kosten 9,70 Euro. Solange der Vorrat reicht. Und wer als Wieder- oder Neu-Leser von ZACK Feuer fängt, darf sich gleich auf die nachfolgende Ausgabe freuen, die nicht nur die Fortsetzung des aktuell laufenden „Mick Tangy“-Abenteuers enthält, sondern feine neue Serien und Entdeckungen wie „Harmony“, „Mata Hari“, „Aleksis Strogonov“ oder – besondere Empfehlung – „Bootblack“ vom herausragenden Zeichner Mikael.

Michael Klein

Zur Website von ZACK geht es hier.

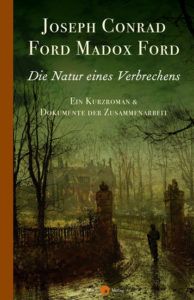

Die zeitlich erste Kritik – zumindest die zeitlich erste Kritik, die die Ufer der Jackson Insel erreichte – erschien in der Februarausgabe des Wetzsteinbriefs, dem monatlichen Bücherempfehlungsmagazin der gleichnamigen Freiburger Buchhandlung. „Ein eigenwilliger, kleiner Roman“, befindet Susanne Bader in ihrem Fazit, „rätselhaft und faszinierend.“ Und: „Aufschlussreich sind die angehängten Dokumente einer schwierigen, dennoch produktiven Zusammenarbeit von zwei großen Autoren.“

Die zeitlich erste Kritik – zumindest die zeitlich erste Kritik, die die Ufer der Jackson Insel erreichte – erschien in der Februarausgabe des Wetzsteinbriefs, dem monatlichen Bücherempfehlungsmagazin der gleichnamigen Freiburger Buchhandlung. „Ein eigenwilliger, kleiner Roman“, befindet Susanne Bader in ihrem Fazit, „rätselhaft und faszinierend.“ Und: „Aufschlussreich sind die angehängten Dokumente einer schwierigen, dennoch produktiven Zusammenarbeit von zwei großen Autoren.“ „See-Land“ ist ein Musikprojekt von Martin Deville, das er vor allem zusammen mit der Sängerin Esther-Marija Stemmer realisiert. Die neue Platte zeigt, was die EP bereits versprach: Ihre Arbeiten sind auf der einen Seite sehr homogen und zeigen zugleich einen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter. Zum anderen öffnen sie sich zu einer enormen Kompositionsbreite, von anspruchsvollen Ohrwürmern wie „Liebeslied“ und „Weil ohne Grund sie nicht hoffen kann“ bis hin zu Instrumentalstücken wie „Dein eigenes Echo“ und „Splitter“, zwei kurze Meisterwerke, die in die klassische Musik hineinreichen.

„See-Land“ ist ein Musikprojekt von Martin Deville, das er vor allem zusammen mit der Sängerin Esther-Marija Stemmer realisiert. Die neue Platte zeigt, was die EP bereits versprach: Ihre Arbeiten sind auf der einen Seite sehr homogen und zeigen zugleich einen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter. Zum anderen öffnen sie sich zu einer enormen Kompositionsbreite, von anspruchsvollen Ohrwürmern wie „Liebeslied“ und „Weil ohne Grund sie nicht hoffen kann“ bis hin zu Instrumentalstücken wie „Dein eigenes Echo“ und „Splitter“, zwei kurze Meisterwerke, die in die klassische Musik hineinreichen.

Das ist furios und allgemeingültig beschrieben. Es geht schmerzlich und bitter zu in diesem Roman, die simple Banalität dessen ist ebenso plastisch geschildert, obendrein brandet mitreißender Humor auf. Passt das zusammen? Und wie. Inhaltlich ist dieser Roman zu seinen Vorgängern lange Zeit ein Winkelzug. Ecker liebt es, uns in Wirklichkeitszersetzungen und Realitätstücken zu führen, aber diesmal präsentiert er die Welt überwiegend so bodenständig, wie sie ein Protagonist zwischen bewusster, konzentrierter Erdung und Seelenpanik nur erleben kann – gespickt mit ironisch-satirischen Seitenhieben auf den Wissenschaftsbetrieb, französische Modephilosophen, die Freuden der Paartherapie oder Bemerkungen über Kunst und Kapitalismus. Eckers kühne Perspektivenbrechungen sind ebenso faszinierend wie die eingewirkten Binnengeschichten, deren allerbeste einen lange heiteren Frankreichurlaub schildert, der so schrecklich endet wie Sattlers aktuelle Fahrt.

Das ist furios und allgemeingültig beschrieben. Es geht schmerzlich und bitter zu in diesem Roman, die simple Banalität dessen ist ebenso plastisch geschildert, obendrein brandet mitreißender Humor auf. Passt das zusammen? Und wie. Inhaltlich ist dieser Roman zu seinen Vorgängern lange Zeit ein Winkelzug. Ecker liebt es, uns in Wirklichkeitszersetzungen und Realitätstücken zu führen, aber diesmal präsentiert er die Welt überwiegend so bodenständig, wie sie ein Protagonist zwischen bewusster, konzentrierter Erdung und Seelenpanik nur erleben kann – gespickt mit ironisch-satirischen Seitenhieben auf den Wissenschaftsbetrieb, französische Modephilosophen, die Freuden der Paartherapie oder Bemerkungen über Kunst und Kapitalismus. Eckers kühne Perspektivenbrechungen sind ebenso faszinierend wie die eingewirkten Binnengeschichten, deren allerbeste einen lange heiteren Frankreichurlaub schildert, der so schrecklich endet wie Sattlers aktuelle Fahrt.