Aus der Reihe: Bücher, die sich wirklich lohnen

Schnee von gestern, zeitlos

Neue Berichte aus den Chroniken der Belesenheit

„Schnee von gestern“ heißt ein Buch von Hanjo Kesting, das vor anderthalb Jahren erschienen und inzwischen schon gar nicht mehr sein neuestes ist. Aber man kann ein Buch, das einen solchen Titel trägt, nicht besprechen, wenn es noch ganz frisch ist, nicht wahr? Das wäre ein Widerspruch.

Noch bevor der Leser mit der Lektüre beginnt, drängt sich ihm die Frage auf, warum das Buch ausgerechnet „Schnee von gestern“ heißen mag. Schließlich ist dies doch ein offenkundig kommerziell gewagter Titel. Landläufig verbinden wir mit der Formulierung „Schnee von gestern“ etwas Verjährtes, mithin unbedeutend Gewordenes, etwas, das für uns kein Interesse mehr besitzt, weil es einer dahingeschmolzenen Vergangenheit angehört, ohne Spuren hinterlassen zu haben. Und das gilt in einer heutigen Zeit, die zu Hektik, Rasanz und schwindelnd gesteigerter Halbwertszeit neigt, noch mehr. Zur allgemeinen Neugier auf die Texte dieses Buches gesellt sich also eine zusätzliche offene Frage, denn es gibt weder ein Vor- noch ein Nachwort, das den Titel erklären würde. Andererseits versteht Hanjo Kesting, einer der profundesten Literaturkenner dieses Landes, Sprache viel zu gut, als dass man eine Ungeschicklichkeit unterstellen könnte.

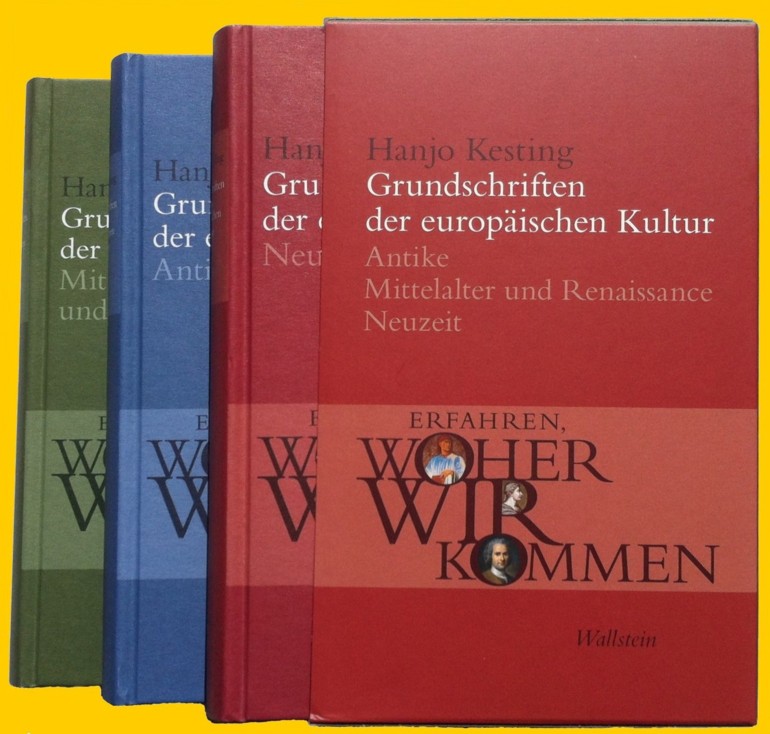

„Schnee von gestern“ und die drei Buchkassetten „Erfahren, woher wir kommen“

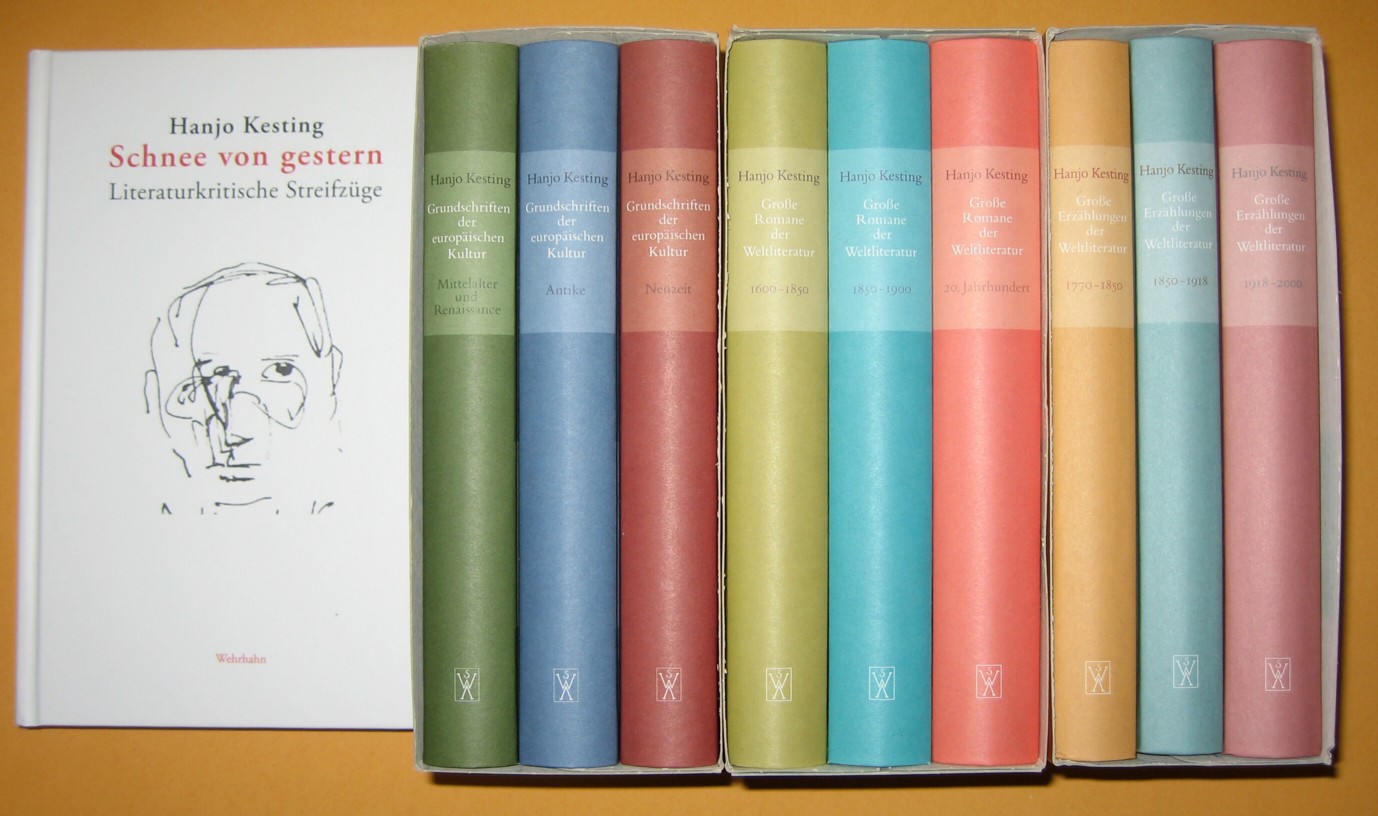

Der Band ist 500 Seiten schwer und enthält eine Sammlung von Texten zur Literatur und Geistesgeschichte. Ein klarer Schwerpunkt liegt auf Erkundungszügen durch die deutsche und internationale Literatur seit dem Ende des II. Weltkriegs, als Beispiele seien Martin Walser, Siegfried Lenz, Alfred Andersch, Raymond Carver oder John Updike genannt. Daneben gibt es einige Ausflüge zu Klassikern wie Daniel Defoe, Friedrich Nietzsche oder James Joyce. Eine zusammenhängende Darstellung ist es nicht, sondern Grundzüge eines Gesamtbilds aus dem Geist einzelner Mosaiksteine, die in der Summe über sich hinausweisen. Zugleich ist das Buch eine Art umfangreiches Supplement zu Kestings großen Literaturübersichten, vor allem natürlich den neun Bänden seiner Gesamtschau zur Literatur- und Geistesgeschichte mit dem übergreifenden Titel „Erfahren, woher wir kommen“.

„Man muss die Gegenstände, über die man schreibt, lieben, wirklich lieben“, formuliert Kesting in einem kurzen Grund-Credo auf dem Buchrücken, „ohne die kritische Distanz dabei einzubüßen.“ Das ist ein entscheidender Punkt, der erklärt, warum sich seine Texte so spannend lesen: Sie strahlen die Begeisterung der Lektüre aus, die Grundbegeisterung für die Literatur, nicht ein einziger Satz, in dem Kesting sich über einen Autor oder ein Buch erhebt; die Eitelkeit eines bestimmten Kritikertypus ist ihm fremd. Und das Ausmaß der Liebe wird auch in den Texten in ihren Abstufungen sichtbar. Diejenigen über Erich Maria Remarque, Erich Kästner oder Erich Fried besitzen einen ganz anderen Schwung als einer über Christoph Martin Wieland, um die Ausnahme eines weniger gelungenen Textes zu nennen. Am Ende der Lektüre fühlt man sich bereichert, vor allem aber neugierig gemacht auf konkrete Bücher und darüber hinaus weitergehende Lektüren. Der „Schnee von gestern“ glitzert also noch – ein Naturwunder.

Was hat es mit dem Titel auf sich? Gewiss sind viele Anlässe der Texte von gestern: einstige Bücherneuerscheinungen, Todes- und Gedenktage. Angesichts der großen, zeitüberdauernden Linien, die sich in ihnen spiegeln, passt „Schnee von gestern“ als Metapher der Vergänglichkeit in diesem Buch am besten zu Kestings Sätzen über Literaturkritik, über ihr Wesen und die allmähliche Abnahme ihrer Bedeutung. In einer Würdigung des großen Kritikers und Rhetorikers Marcel Reich-Ranicki heißt es: „Die Literaturkritik ist zwar nicht völlig verschwunden, aber als strukturiertes und qualifiziertes Instrument löst sie sich zunehmend auf. Der Beruf wird zu einer Sache von Spezialisten mit nur noch geringer Relevanz für die breitere Öffentlichkeit. Man kann es allerorten beobachten. Ihre Majestät die Literatur ist [aber] auch weiterhin darauf angewiesen, dass einzelne Menschen sich in Ruhe auf Bücher einlassen, besser: auf Literatur. Denn nur wenig, was als Buch gedruckt wird, gehört im emphatischen Sinn zur Literatur.“ Was Kesting hier (ursprünglich im Rundfunk 2013) feststellte, ist im seither vergangenen Jahrzehnt weiter vorangeschritten. In diesem Sinne mag der Titel auch etwas Wehmütiges haben.

Nimmt man die Summe von Kestings Büchern, durchmessen sie ein ausgedehntes literarisches Universum, Bildungslektüre im allerbesten Sinn, nicht lehrbuchhaft, sondern spannend vermitteltes Wissen. „Schnee von gestern“ fügt sich harmonisch in Kestings weitere Werke ein, die in der Summe eine umfangreiche veritable Literaturgeschichte in Einzeldarstellungen präsentieren, die sich von akademischen Werken darin unterscheidet, dass sie sich bei mindestens gleicher, aber allermeist höherer Substanz glänzend liest und den Bildungseffekt mit großer Unterhaltsamkeit kombiniert. „Delectare et prodesse“ (Erfreuen und Nützen) war ein kulturelles Leitbild der Lateiner, hier finden wir es für alle Literaturfreunde in Reinkultur.

Michael Klein

Hanjo Kesting: Schnee von gestern

Wehrhahn Verlag, Hannover, gebunden

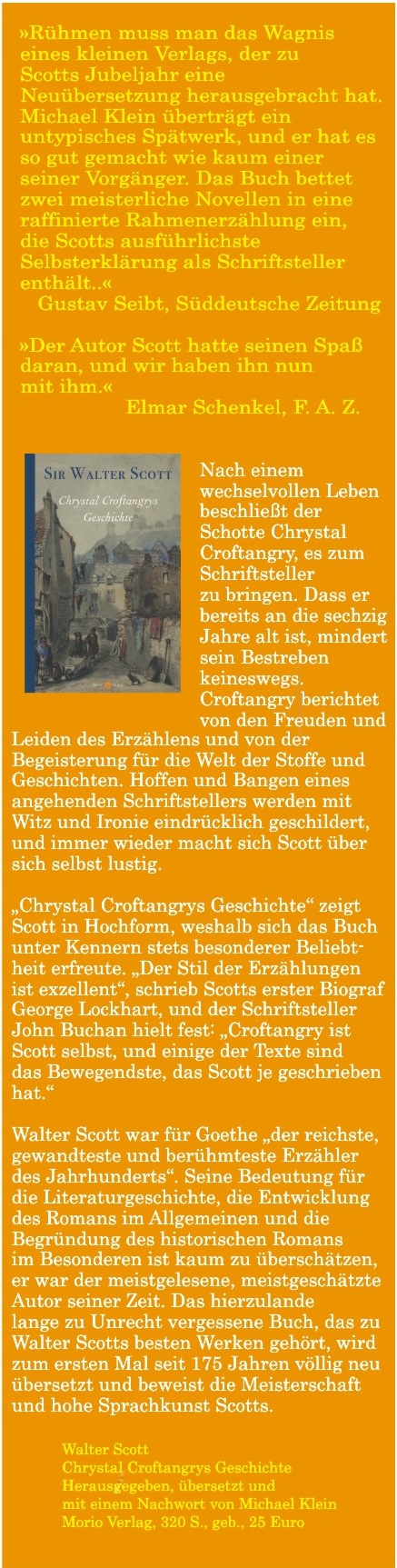

Großartige Bücher gibt es zuhauf und Lieblingsautoren habe ich mindestens ein Dutzend. Aber wenn ich mich festlegen soll, dann ist es Albert Camus, dessen Denken, Schreiben und Stil mich seit je beeindruckt haben. Da Sie in Ihrer Frage zunächst die Übersetzertätigkeit erwähnen: Die Bücher, die ich übersetze, sind mir stets inhaltlich nahe, und man kann leicht erkennen, dass ich eine besondere Neigung zur schottischen Literatur habe, zu Scott, Stevenson oder Barrie. Im Moment erfreue ich mich an Texten von Charles Dickens, was ich in Bezug auf seine Romane und Erzählungen schon ein ganzes Leben lang tue. Aber es gäbe so viel mehr zu erwähnen, Stefan Zweigs zupackenden Stil, Dürrenmatt und Frisch, Erich Kästners bodenständige Gedichte oder die Lyrik von Reiner Kunze, die mir ein stetes Bezugssystem war. Ich bedaure die Kürze des Lebens schon deshalb, weil es viel mehr großartige Bücher gibt, als man in einem ganzen Leben, selbst wenn man 100 Jahre würde, lesen kann, und ich möchte sie alle lesen. Dostojewskis „Idiot“, Hugos „Elenden“, Dumas’ „Der Graf von Monte Christo“ und und und – an einzelnen Büchern, du meine Güte, was gab und gibt es da alles an Freuden!

Großartige Bücher gibt es zuhauf und Lieblingsautoren habe ich mindestens ein Dutzend. Aber wenn ich mich festlegen soll, dann ist es Albert Camus, dessen Denken, Schreiben und Stil mich seit je beeindruckt haben. Da Sie in Ihrer Frage zunächst die Übersetzertätigkeit erwähnen: Die Bücher, die ich übersetze, sind mir stets inhaltlich nahe, und man kann leicht erkennen, dass ich eine besondere Neigung zur schottischen Literatur habe, zu Scott, Stevenson oder Barrie. Im Moment erfreue ich mich an Texten von Charles Dickens, was ich in Bezug auf seine Romane und Erzählungen schon ein ganzes Leben lang tue. Aber es gäbe so viel mehr zu erwähnen, Stefan Zweigs zupackenden Stil, Dürrenmatt und Frisch, Erich Kästners bodenständige Gedichte oder die Lyrik von Reiner Kunze, die mir ein stetes Bezugssystem war. Ich bedaure die Kürze des Lebens schon deshalb, weil es viel mehr großartige Bücher gibt, als man in einem ganzen Leben, selbst wenn man 100 Jahre würde, lesen kann, und ich möchte sie alle lesen. Dostojewskis „Idiot“, Hugos „Elenden“, Dumas’ „Der Graf von Monte Christo“ und und und – an einzelnen Büchern, du meine Güte, was gab und gibt es da alles an Freuden! Nun ja, Chrystal Croftangry verjubelt in jungen Jahren das Vermögen seines Vaters und erfreut sich leichtlebiger Beziehungen zu Frauen. Zum Verjubeln von Vermögen fehlte mir die Gelegenheit, zu den leichtlebigen Abenteuern mit Frauen war ich nie der Typ. Verpasste Chancen. Der gereifte und ernste Croftangry gefällt mir weitaus besser. Er hat einen besonderen Sinn für Vergänglichkeit, was mir ebenfalls gefällt, und er nimmt seine Arbeit zugleich sehr ernst und spielerisch. Zudem beginnt er seine Schriftstellerlaufbahn erst spät, mit rund 60 Jahren, und das ist vielleicht gar kein schlechtes Alter für literarische Beginne oder, wie in meinem Fall, späte Fortsetzungen.

Nun ja, Chrystal Croftangry verjubelt in jungen Jahren das Vermögen seines Vaters und erfreut sich leichtlebiger Beziehungen zu Frauen. Zum Verjubeln von Vermögen fehlte mir die Gelegenheit, zu den leichtlebigen Abenteuern mit Frauen war ich nie der Typ. Verpasste Chancen. Der gereifte und ernste Croftangry gefällt mir weitaus besser. Er hat einen besonderen Sinn für Vergänglichkeit, was mir ebenfalls gefällt, und er nimmt seine Arbeit zugleich sehr ernst und spielerisch. Zudem beginnt er seine Schriftstellerlaufbahn erst spät, mit rund 60 Jahren, und das ist vielleicht gar kein schlechtes Alter für literarische Beginne oder, wie in meinem Fall, späte Fortsetzungen. Das ist furios und allgemeingültig beschrieben. Es geht schmerzlich und bitter zu in diesem Roman, die simple Banalität dessen ist ebenso plastisch geschildert, obendrein brandet mitreißender Humor auf. Passt das zusammen? Und wie. Inhaltlich ist dieser Roman zu seinen Vorgängern lange Zeit ein Winkelzug. Ecker liebt es, uns in Wirklichkeitszersetzungen und Realitätstücken zu führen, aber diesmal präsentiert er die Welt überwiegend so bodenständig, wie sie ein Protagonist zwischen bewusster, konzentrierter Erdung und Seelenpanik nur erleben kann – gespickt mit ironisch-satirischen Seitenhieben auf den Wissenschaftsbetrieb, französische Modephilosophen, die Freuden der Paartherapie oder Bemerkungen über Kunst und Kapitalismus. Eckers kühne Perspektivenbrechungen sind ebenso faszinierend wie die eingewirkten Binnengeschichten, deren allerbeste einen lange heiteren Frankreichurlaub schildert, der so schrecklich endet wie Sattlers aktuelle Fahrt.

Das ist furios und allgemeingültig beschrieben. Es geht schmerzlich und bitter zu in diesem Roman, die simple Banalität dessen ist ebenso plastisch geschildert, obendrein brandet mitreißender Humor auf. Passt das zusammen? Und wie. Inhaltlich ist dieser Roman zu seinen Vorgängern lange Zeit ein Winkelzug. Ecker liebt es, uns in Wirklichkeitszersetzungen und Realitätstücken zu führen, aber diesmal präsentiert er die Welt überwiegend so bodenständig, wie sie ein Protagonist zwischen bewusster, konzentrierter Erdung und Seelenpanik nur erleben kann – gespickt mit ironisch-satirischen Seitenhieben auf den Wissenschaftsbetrieb, französische Modephilosophen, die Freuden der Paartherapie oder Bemerkungen über Kunst und Kapitalismus. Eckers kühne Perspektivenbrechungen sind ebenso faszinierend wie die eingewirkten Binnengeschichten, deren allerbeste einen lange heiteren Frankreichurlaub schildert, der so schrecklich endet wie Sattlers aktuelle Fahrt.

In Vevey in der Schweiz lernt der in Genf studierende, siebenundzwanzigjährige Amerikaner Frederick Winterbourne die junge, schöne Landsmännin Daisy Miller kennen. An Geld fehlt es ihrer Familie nicht, freilich gehört sie zur feinen Gesellschaft nicht wirklich dazu, ohne Stand und erlauchte Verwandtschaft. Dass der Familienwohlstand erarbeitet wurde und nicht angeboren ist, ist selbstverständlich ein Makel, ein noch schlimmerer ist ihre unbekümmerte Art, sich in Gesellschaft mit Herren zu zeigen. Auch Winterbourne ist zwar in Daisy sogleich verschossen und von ihr eingenommen, doch plagen ihn eifersüchtige Gedanken, die er als Etikette-Beobachtungen tarnt. Gewiss, Daisy kann für ihn nicht mehr als ein „Flirt“ sein, aber sein Ego kränkt sich permanent an der Anwesenheit anderer und besonders eines bestimmten Herrn in ihrer Nähe. Ist sie einfach nur derart unschuldig, dass sie sich der Folgen für ihr Ansehen nicht bewusst ist? Oder ist sie so frei, keine Rücksicht auf die Denkweisen der sie umgebenden Gesellschaft zu nehmen? Oder ist sie, so schön und rein sie auch aussieht, hinter ihrer natürlichen Fassade vergnügungs- und gefallsüchtig und gerne auch mal wirklich lasterhaft?

In Vevey in der Schweiz lernt der in Genf studierende, siebenundzwanzigjährige Amerikaner Frederick Winterbourne die junge, schöne Landsmännin Daisy Miller kennen. An Geld fehlt es ihrer Familie nicht, freilich gehört sie zur feinen Gesellschaft nicht wirklich dazu, ohne Stand und erlauchte Verwandtschaft. Dass der Familienwohlstand erarbeitet wurde und nicht angeboren ist, ist selbstverständlich ein Makel, ein noch schlimmerer ist ihre unbekümmerte Art, sich in Gesellschaft mit Herren zu zeigen. Auch Winterbourne ist zwar in Daisy sogleich verschossen und von ihr eingenommen, doch plagen ihn eifersüchtige Gedanken, die er als Etikette-Beobachtungen tarnt. Gewiss, Daisy kann für ihn nicht mehr als ein „Flirt“ sein, aber sein Ego kränkt sich permanent an der Anwesenheit anderer und besonders eines bestimmten Herrn in ihrer Nähe. Ist sie einfach nur derart unschuldig, dass sie sich der Folgen für ihr Ansehen nicht bewusst ist? Oder ist sie so frei, keine Rücksicht auf die Denkweisen der sie umgebenden Gesellschaft zu nehmen? Oder ist sie, so schön und rein sie auch aussieht, hinter ihrer natürlichen Fassade vergnügungs- und gefallsüchtig und gerne auch mal wirklich lasterhaft? In einem fernen Archipel der »östlichen Gewässer«

In einem fernen Archipel der »östlichen Gewässer«