Aus der Reihe: Großes Fernsehkino

Ein Fernsehklassiker nach den Romanen von Mark Twain

„Strenge lag ihr nicht“: Tante Polly (Lina Carstens) und Tom (Roland Demongeot)

Seit den mittleren 60iger Jahren bis in die frühen 80iger gab es im Programm des ZDF die allseits beliebte, erfolgreiche und aufmerksamkeitsträchtige Tradition der sogenannten Adventsvierteiler. Der Name leitete sich daher ab, dass die Produktionen fast immer in der Adventszeit ausgestrahlt wurden oder in manchen Fällen, da es sich um Vierteiler handelte, zumindest in ihr begannen. Die Geschichte dieser Tradition nahm bereits ihren Anfang, als das ZDF noch in den Kinderschuhen steckte und aus Holzbaracken sendete, und möglich wurde sie überhaupt erst durch die Freundschaft des deutschen Film- und Fernsehproduzenten Walter Ulbrich – „Unter den Brücken“ (1945), „Rose Bernd“ (1956), „Schwarzer Kies“ (1960) – mit dem ursprünglich aus Rumänien stammenden französischen Kollegen Henri Deutschmeister.

Die Idee von Ulbrich und Deutschmeister: große klassische Literatur in aufwändigen Adaptionen zu verfilmen, die sich visuell an den Maßstäben des Kinofilms, nicht des Fernsehens orientieren sollte, und so ausführlich erzählt, dass Zeit genug zur Verfügung stand, die Qualitäten der Vorlagen adäquat auszuspielen. Und das alles wäre, wie sich der damalige ZDF-Redakteur Stefan Barcava später erinnerte, ohne die enorme finanzielle und organisatorische Großzügigkeit Deutschmeisters undenkbar gewesen, der den Hauptbatzen der Produktionskosten stemmte.

Die Beteiligten – Ulbrich, Deutschmeister und Barcava – waren allesamt ausgesprochen Literatur-begeistert, diskutierten die Stoffe intensiv, und Barcava bekannte freimütig, man habe so manchen erbitterten inhaltlichen Zwist ausgefochten, aber stets verbunden mit höchstem Respekt, da man auch bei unterschiedlicher Meinung die Qualität und Ernsthaftigkeit der unterschiedlichen Standpunkte kannte und schätzte. 1964 hatte der erste Vierteiler von Deutschmeister und Ulbrich im ZDF Premiere: „Robinson Crusoe“ mit Robert Hoffmann in der Hauptrolle.

Kolossaler Spaß schon bei den Dreharbeiten: Roland Demongeot und Marc di Napoli

„Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer“ war die vierte dieser Produktionen und wie beim Vorgänger „Die Schatzinsel“ (1966) entstand sie unter der künstlerischen Federführung von Walter Ulbrich, der in beiden Fällen das Drehbuch schrieb, mit dem Regisseur Wolfgang Liebeneiner zusammenarbeitete und die Montage selbst vornahm. (Einen Artikel über Roman und Vierteiler „Die Schatzinsel“ habe ich in der aktuellen Ausgabe 1/2021 der Zeitschrift „Kult!“ veröffentlicht.) Ulbrich, ein exzellenter Drehbuchautor, lebte förmlich in den Stoffen, die er adaptierte, legte großen Wert auf realistische Darstellung und wusste die Essenz der Vorlagen gekonnt zu greifen. In „Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer“ zeigt sich das in der hohen Qualität des Off-Kommentars, der Mark Twains Tonfall glänzend trifft, in der gelungenen, passgenauen Hinzufügung zahlreicher Details aus Mark Twains Autobiographie sowie in der vollends durchdachten Adaption der beiden literarischen Vorlagen.

Ein Beispiel soll das Letztgenannte illustrieren: Mancher Leser der Romane wird sich wundern, dass lediglich das erste Drittel von „Huckleberry Finn“ im Vierteiler als Stoff aufgegriffen wird. Wer sich mit Mark Twain auskennt, weiß, dass er nach dem Abschluss von „Tom Sawyers Abenteuer“ inspiriert und mit Verve sogleich den Nachfolger begann und das besagte erste Drittel in einem Rutsch schrieb – und selbst sehr angetan davon war. Danach jedoch geriet seine Schreiblaune ins Stocken, das Manuskript lag lange Zeit, ohne dass ihm eine zündende Idee für seine Fortführung kam. Schließlich schrieb er den Mittelteil des Romans mit den burlesken Abenteuern um die Figuren Duke und King, der an die Klasse des Vorherigen nicht mehr wirklich heranreicht, und anschließend erlahmte die Arbeit schon wieder und noch hartnäckiger als zuvor. Nach längerer Pause hängte Mark Twain schließlich einen Schluss an, weil er – wie er später bekannte – schlicht Sorge bekam, dass der Roman andernfalls ewig Fragment bleiben würde. Dass der Schluss inhaltlich nur zweite Güte besaß, wusste Mark Twain, und er hat ihn selbst nicht besonders gemocht. Ulbrichs Entscheidung, den Vierteiler an früherer Stelle enden zu lassen, ist also wohlüberlegt und in seiner konkreten Ausführung bewundernswert überzeugend. Außerdem baute Ulbrich einige gelungene Szenen aus der zweiten Hälfte von „Huckleberry Finn“ in kluger Variation in die frühere Handlung ein, beispielsweise die Boggs-Episode. Ulbrichs Version erweist sich im Vergleich mit zahlreichen anderen Film- und Fernsehadaptionen als die mit Abstand beste Verfilmung des Stoffs.

Grausiger Fund (Serge Nubret als Jim)

Gedreht wurde in Rumänien, und man darf feststellen: Die Donau machte sich als Darstellerin des Mississippi ausgezeichnet. Roland Demongeot und Marc di Napoli waren treffend besetzt, denn dass sie den Charakteren, die sie spielten, ungemein verwandt waren, bewies die Tatsache, dass sie der Arbeitsdisziplin ebenso widerspenstig gegenüberstanden wie die Figuren, die sie verkörperten. Lina Carstens gab eine großartige Tante Polly, und überhaupt kam hier durchweg ein prägnantes Schauspielerteam zusammen, zu dem nicht zuletzt Ernst-Fritz Fürbringer als Erzähler zählt, der Mark Twains Humor und Fabulierfreude allerfeinst zur Geltung brachte. Vieles Weitere wäre ausdrücklich noch zu loben, stellvertretend erwähnt sei die Musik des Filmkomponisten Vladimir Cosma, die von der beschwingten Mississippimelodie bis zum melancholischen Huckleberry-Finn-Thema die Atmosphären eindrucksvoll unterstreicht.

Die Erstausstrahlung im Dezember 1968 erfolgte jeweils an den Adventssonntagen ab 20:00 Uhr abends, denn die Verantwortlichen beim ZDF wussten, dass die humorvolle Sprache, die Lebensklugheit und der Anspielungsreichtum Mark Twains alterslos attraktiv waren und Jugendliche wie Erwachsene gleichermaßen begeistern würden. Das war ganz in Mark Twains Sinn, der die Romane für Erwachsene geschrieben hatte – erst sein Freund und Lektor William Dean Howells überredete ihn, sie als Bücher für Jugendliche zu bewerben, und er hatte ein schlagendes Argument: „Die Erwachsenen lesen sie doch sowieso.“

Die Prognose erwies sich bei den Romanen als zutreffend, und so wiederholte es sich mit dem Vierteiler, der sich allgemeiner Beliebtheit erfreute, Roland Demongeot und Marc di Napoli zu Stars ihrer Zeit machte und den Ruf, den sich die damals ja noch ganz junge Produktionsreihe zuvor auch schon mit der „Schatzinsel“ erworben hatte, zementierte. Später sollten innerhalb dieser Tradition übrigens noch weitere prächtige Literaturverfilmungen nach Drehbüchern Walter Ulbrichs und von seiner Produktionsfirma folgen, beispielsweise „Die Lederstrumpf-Erzählungen“ (1969) nach James Fenimore Cooper, „Der Seewolf“ (1971) und „Lockruf des Goldes“ (1975) – beide nach Jack London und in der Regie von Wolfgang Staudte – oder Robert Louis Stevensons „Die Abenteuer des David Balfour“ (1978).

Unerfreuliches Wiedersehen (Marcel Peres als Hucks Vater)

Die vier Teile von „Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer“ laufen am Montag, den 21.12., auf 3sat und sind in ihrer restaurierten Fassung schon jetzt in der 3sat-Mediathek abrufbar. Einziger kleiner Wermutstropfen: Wie bei den meisten heutigen Restaurationen wurde das Bild zu stark aufgehellt, in der Originalfassung waren die Nachtszenen wesentlich natürlicher und dunkler, was insbesondere in einem Fall eine eindrucksvolle Szene leider ruiniert: Im vierten Teil klettert der Streuner Huck nach einem nächtlichen Streifzug zurück in sein Zimmer bei der Witwe Douglas. Er entzündet eine Kerze – und erschrickt fürchterlich. Da sitzt sein unberechenbarer, oft grausamer Vater, zuvor von der nächtlichen Dunkelheit für ihn und die Zuschauer vollends verborgen. In der restaurierten, übertrieben aufgehellten Fassung wundert sich der Zuschauer hingegen über den dusseligen Huck, der seinen deutlich von Beginn an zu sehenden Vater absichtlich gar nicht zu beachten scheint und kurz später so tut, als wäre er fürchterlich erschrocken, obwohl er seinen Vater doch längst hätte erkennen müssen. Vielleicht könnte man diesen Schnitzer von Seiten des Senders vor der nächsten Wiederholung noch verbessern. Immerhin hat man mit diesem Vierteiler ein echtes Juwel im Programm und einen dieser Klassiker, die man als Zuschauer, obwohl man sie schon bestens kennt, trotzdem immer wieder neu mit Freude sieht.

Fotos mit freundlicher Genehmigung des ZDF

Michael Klein

Die Ausstrahlungszeiten, alle am 21.12.2020 (3sat)

Teil 1: 13:10-14:40 Uhr

Teil 2: 14:40-16:05 Uhr

Teil 3: 16:05-17:30 Uhr

Teil 4: 17:30-19:00 Uhr

Und weil es so schön ist, zeigt 3sat auch die beiden eben erwähnten Adventsvierteiler „Die Lederstrumpf-Erzählungen“ und „Die Schatzinsel“, hierzu die Ausstrahlungsdaten:

Die Lederstrumpf-Erzählungen

22.12.2020 (3sat)

Teil 1: Der Wildtöter, 13:00-14:30 Uhr

Teil 2: Der letzte Mohikaner, 14:30-15:50 Uhr

Teil 3: Das Fort am Biberfluss, 15:50-17:25 Uhr

Teil 4: Die Prärie, 17:25-19:00 Uhr

Die Schatzinsel

23.12.2020 (3sat)

Teil 1: Der alte Freibeuter, 13:10-14:35 Uhr

Teil 2: Der Schiffskoch, 14:35-16:00 Uhr

Teil 3: Das Blockhaus, 16:00-17:35 Uhr

Teil 4: Die Entscheidung, 17:35-19:00 Uhr

Es wäre ganz gewiss schön, wenn Literatur Wunder vollbringen könnte. Angesichts des Buchtitels „Lesen und Genesen“ stellt sich mir spontan das Bild eines Arztes vor Augen, der einem Kranken folgendes Rezept ausstellt: „Zwanzig Seiten eines Klassikers täglich, am Wochenende zusätzlich eine kräftige Dosis moderne Literatur, bitte nicht vergessen immer wieder einige Tropfen Lyrik, unverdünnt und ausführlich wirken lassen – das bringt Sie unfehlbar wieder auf die Beine.“ Erich Kästner hat eine Gedichtauswahl anno 1936 bekanntlich „Lyrische Hausapotheke“ genannt.

Es wäre ganz gewiss schön, wenn Literatur Wunder vollbringen könnte. Angesichts des Buchtitels „Lesen und Genesen“ stellt sich mir spontan das Bild eines Arztes vor Augen, der einem Kranken folgendes Rezept ausstellt: „Zwanzig Seiten eines Klassikers täglich, am Wochenende zusätzlich eine kräftige Dosis moderne Literatur, bitte nicht vergessen immer wieder einige Tropfen Lyrik, unverdünnt und ausführlich wirken lassen – das bringt Sie unfehlbar wieder auf die Beine.“ Erich Kästner hat eine Gedichtauswahl anno 1936 bekanntlich „Lyrische Hausapotheke“ genannt.

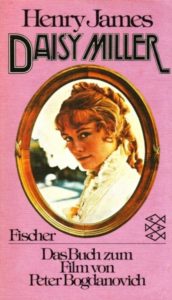

In Vevey in der Schweiz lernt der in Genf studierende, siebenundzwanzigjährige Amerikaner Frederick Winterbourne die junge, schöne Landsmännin Daisy Miller kennen. An Geld fehlt es ihrer Familie nicht, freilich gehört sie zur feinen Gesellschaft nicht wirklich dazu, ohne Stand und erlauchte Verwandtschaft. Dass der Familienwohlstand erarbeitet wurde und nicht angeboren ist, ist selbstverständlich ein Makel, ein noch schlimmerer ist ihre unbekümmerte Art, sich in Gesellschaft mit Herren zu zeigen. Auch Winterbourne ist zwar in Daisy sogleich verschossen und von ihr eingenommen, doch plagen ihn eifersüchtige Gedanken, die er als Etikette-Beobachtungen tarnt. Gewiss, Daisy kann für ihn nicht mehr als ein „Flirt“ sein, aber sein Ego kränkt sich permanent an der Anwesenheit anderer und besonders eines bestimmten Herrn in ihrer Nähe. Ist sie einfach nur derart unschuldig, dass sie sich der Folgen für ihr Ansehen nicht bewusst ist? Oder ist sie so frei, keine Rücksicht auf die Denkweisen der sie umgebenden Gesellschaft zu nehmen? Oder ist sie, so schön und rein sie auch aussieht, hinter ihrer natürlichen Fassade vergnügungs- und gefallsüchtig und gerne auch mal wirklich lasterhaft?

In Vevey in der Schweiz lernt der in Genf studierende, siebenundzwanzigjährige Amerikaner Frederick Winterbourne die junge, schöne Landsmännin Daisy Miller kennen. An Geld fehlt es ihrer Familie nicht, freilich gehört sie zur feinen Gesellschaft nicht wirklich dazu, ohne Stand und erlauchte Verwandtschaft. Dass der Familienwohlstand erarbeitet wurde und nicht angeboren ist, ist selbstverständlich ein Makel, ein noch schlimmerer ist ihre unbekümmerte Art, sich in Gesellschaft mit Herren zu zeigen. Auch Winterbourne ist zwar in Daisy sogleich verschossen und von ihr eingenommen, doch plagen ihn eifersüchtige Gedanken, die er als Etikette-Beobachtungen tarnt. Gewiss, Daisy kann für ihn nicht mehr als ein „Flirt“ sein, aber sein Ego kränkt sich permanent an der Anwesenheit anderer und besonders eines bestimmten Herrn in ihrer Nähe. Ist sie einfach nur derart unschuldig, dass sie sich der Folgen für ihr Ansehen nicht bewusst ist? Oder ist sie so frei, keine Rücksicht auf die Denkweisen der sie umgebenden Gesellschaft zu nehmen? Oder ist sie, so schön und rein sie auch aussieht, hinter ihrer natürlichen Fassade vergnügungs- und gefallsüchtig und gerne auch mal wirklich lasterhaft? In einem fernen Archipel der »östlichen Gewässer«

In einem fernen Archipel der »östlichen Gewässer«

Ein Leben lang hat sich Doyle, der Autor von Sherlock Holmes, für wahre Verbrechen interessiert. Der Band

Ein Leben lang hat sich Doyle, der Autor von Sherlock Holmes, für wahre Verbrechen interessiert. Der Band