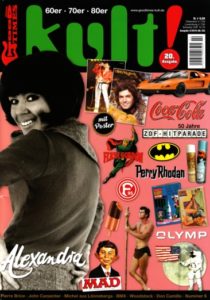

kult! 2-2o19

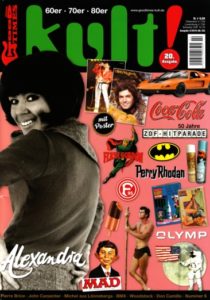

Überall schießen sie wie Pilze aus dem Boden: die Rückblicke auf gute, vergangene Zeiten, auf die 60er, 70er und 80er Jahre, die den einen weit genug entfernt liegen, um schon etwas Historisches zu haben, und den anderen nah genug, um nostalgisch süß die Welt von halbgestern greifbar zu halten. Jahreschroniken, Erinnerungssendungen und hitparadenartig gestaltete Rückblicke gibt es medial mittlerweile reichlich. Die Zeitschrift »Kult!«, ein Vorreiter des Trends, war freilich schon zur Stelle, als all das noch in den Kinderschuhen steckte.

»Nostalgie ist kollektiv und individuell zugleich«, schreibt Nicolas von Lettow-Vorbeck in einem exzellenten Artikel, der die zahlreichen Aspekte des Nostalgie-Gefühls beschreibt (in der »Kult!«-Ausgabe 2/2017). »Nostalgie bringt die Menschen zusammen, schafft Gemeinsamkeit, liefert spannende Gesprächsthemen und definiert Generationen. Ein Heft wie kult! beweist eindrucksvoll, dass man mit sehr persönlichen, nostalgischen Erinnerungen Abertausende von Menschen begeistern und zusammenbringen kann. Nostalgie passt in keine Schublade. Nostalgie ist ein wichtiger Teil unseres menschlichen Wesens.«

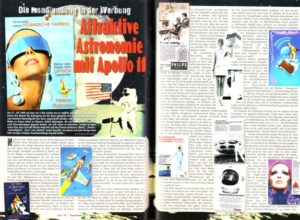

Elegante Fülle: das kult!-Layout

Die neueste Ausgabe ist Ende April erschienen, und sie macht das zehnjährige Bestehen der Zeitschrift voll. Und wie immer sehen wir uns darin einem Füllhorn an Themen und Motiven gegenüber. In Kürze jährt sich die erste Mondlandung zum 50. Mal, und »Kult!« blickt darauf zurück (mit Äußerung erheblicher Zweifel an ihrer Echtheit) und präsentiert die Folgen der Mondfahrt auf die Werbung – zum Beispiel wurden Putzmittel »raketenschnell« und die Post kreierte ein »Astronauten-Sparbuch« (mit astronomisch hohen Zinsen? – nein, das klingt nicht glaubhaft). Weil es hoch hinaus ins All geht, schließen sich Science-Fiction-Themen an, mit dem Teleskop werden die Bücher von H. G. Wells, einem Pionier des Genres, das »Perry-Rhodan«-Universum sowie Alex Raymonds Comic-Klassiker »Flash Gordon« ausgekundschaftet. Ansonsten überwiegt das Irdische: Britische Krimiserien wie »Department S«, »Die 2« oder »Die Profis« werden erkundet, gleich mehrmals geht es um die Tradition der Adventsvierteiler, gerne blättern die Autoren alte Zeitschriften wie das einstig »vernünftigste Magazin der Welt MAD«, das Männermagazin »Gondel« oder die Comic-Reihe »Fix und Foxi Super«. Und für Autoliebhaber gibt es ein Porträt des Mercedes 111. Eine Zeitmaschine ist noch nicht erfunden worden, aber »Kult!« kommt dem schon erfreulich nahe.

»Kult!« ist ein perfekter Steigbügel für Erinnerungen. Ständig lösen die Texte und Bilder Assoziationen aus, mit jeder neuen Ausgabe kommt unversehens ein Stück eigenes Leben zurück. Als Junge habe ich ein Western-Spielzeug namens »Fort Laramie« besessen; es ist natürlich längst verschollen und ich hatte es komplett vergessen – bis ich es in einem »kult!«-Artikel über Spielzeug von damals abgebildet fand und mich vergnügt an Spielnachmittage erinnerte, in denen es zwischen Cowboys und Indianern hoch her ging. Und mit dieser Erinnerung verbunden waren assoziativ weitere, so dass ein ganzes Mosaikstück aus dem eigenen Leben ins Bewusstsein zurückkehrte. Auf diese Weise frischt »kult!« die kollektive und die individuelle Erinnerung auf, und vieles, was in der Rückschau schwammig oder fraglich wurde oder gar ganz verlustig ging, bekommt wieder feste Konturen.

Übrigens bringt »Kult!« auch eine Verhaltensweise zurück, die beim Erwachsenwerden verloren gegangen schien. Ich erinnere mich gut, wie ich mich als Junge auf das Erscheinen bestimmter Zeitschriften gefreut habe. Als Grundschüler hat mich der Weg freitags nach dem letzten Klingeln schnurstracks zum nahegelegenen Kiosk geführt, wo das neue »Fix und Foxi« auf mich wartete, das ich wegen der Abenteuer von Helden wie Prinz Edelhart, Pit und Pikkolo, Lucky Luke oder Jo-Jo liebte. Später geschah das mit »ZACK«. Und wenn es auf Mitte November zuging, galt das Fieber dem Erscheinen der neuen Fernsehzeitschrift, stets in der Hoffnung, in der kleinen »Vorschau auf nächste Woche« vorab den Titel des nächsten großen Adventsvierteilers zu lesen, der damals eine feste Institution im Programm war. »Kult!« bringt mir diese Vorfreude zurück. Ich freue mich auf jedes neue Heft, habe den Erscheinungstermin im Kopf, und ist die aktuelle Ausgabe ausgelesen, freue ich mich bereits auf die nächste. Und um es leicht paradox zu sagen: Obwohl »kult!« ja von der Vergangenheit berichtet, fühle ich mich beim Lesen immer erfrischend verjüngt.

Übrigens bringt »Kult!« auch eine Verhaltensweise zurück, die beim Erwachsenwerden verloren gegangen schien. Ich erinnere mich gut, wie ich mich als Junge auf das Erscheinen bestimmter Zeitschriften gefreut habe. Als Grundschüler hat mich der Weg freitags nach dem letzten Klingeln schnurstracks zum nahegelegenen Kiosk geführt, wo das neue »Fix und Foxi« auf mich wartete, das ich wegen der Abenteuer von Helden wie Prinz Edelhart, Pit und Pikkolo, Lucky Luke oder Jo-Jo liebte. Später geschah das mit »ZACK«. Und wenn es auf Mitte November zuging, galt das Fieber dem Erscheinen der neuen Fernsehzeitschrift, stets in der Hoffnung, in der kleinen »Vorschau auf nächste Woche« vorab den Titel des nächsten großen Adventsvierteilers zu lesen, der damals eine feste Institution im Programm war. »Kult!« bringt mir diese Vorfreude zurück. Ich freue mich auf jedes neue Heft, habe den Erscheinungstermin im Kopf, und ist die aktuelle Ausgabe ausgelesen, freue ich mich bereits auf die nächste. Und um es leicht paradox zu sagen: Obwohl »kult!« ja von der Vergangenheit berichtet, fühle ich mich beim Lesen immer erfrischend verjüngt.

Seit 2016 gibt es von »Kult!« auch schon eine Ergänzung, die »Kult-Edition«, die jeweils Artikel zu einem einzelnen Thema bündelt. Bisher erschienen sind Ausgaben über Krimi- bzw. Westernserien im deutschen Fernsehen, über Autos und Autogeschichten (inklusive Themen wie Autoquartetts, Mondauto oder Filmautos) und über Fußballer der 60er bis 80er Jahre.

Nomen est omen: Die Zeitschrift »Kult!« ist auf dem besten Wege, selbst dazu zu werden. 106 Seiten kosten 6.50 Euro, und wer klug genug war, mit dem Sammeln des Hefts bereits mit der ersten Ausgabe zu beginnen (oder zeitig nachgeordert hat), besitzt inzwischen einen über 2.000 Seiten dicken, Doppelziegelstein-schweren Überblick über all die Dinge, die uns in den 60er, 70er und 80er Jahren das Leben versüßt haben und oft bis heute versüßen. »Kult!« ist ein fortgeschriebenes Erinnerungswerk, und es geht weiter.

MICHAEL KLEIN

Die Männer vom Walfänger „Essex“ trauen ihren Augen nicht, und sie sind derart ungläubig, dass sie die Gefahr erst im letzten Moment begreifen. Mitten in der Waljagd sehen sie sich dem Ansturm eines gewaltigen Tieres ausgesetzt, das – dergleichen hat es zuvor nie gegeben, zumindest hat nie ein Walfänger Vergleichbares berichten können – den Spieß herumdreht. Statt eilends den Harpunen der Walfangboote davonzuschwimmen, wendet sich der Wal mehrmals bewusst dem Hauptschiff zu und rammt frontal dessen Bug. Ein gewaltiges Leck im Schiffsrumpf ist die Folge. Keine Rettung für das Schiff – tausend Meilen vom nächstgelegenen Land entfernt, und die »Essex« sinkt.

Die Männer vom Walfänger „Essex“ trauen ihren Augen nicht, und sie sind derart ungläubig, dass sie die Gefahr erst im letzten Moment begreifen. Mitten in der Waljagd sehen sie sich dem Ansturm eines gewaltigen Tieres ausgesetzt, das – dergleichen hat es zuvor nie gegeben, zumindest hat nie ein Walfänger Vergleichbares berichten können – den Spieß herumdreht. Statt eilends den Harpunen der Walfangboote davonzuschwimmen, wendet sich der Wal mehrmals bewusst dem Hauptschiff zu und rammt frontal dessen Bug. Ein gewaltiges Leck im Schiffsrumpf ist die Folge. Keine Rettung für das Schiff – tausend Meilen vom nächstgelegenen Land entfernt, und die »Essex« sinkt.

Übrigens bringt

Übrigens bringt  Shiga bricht sofort nach Tokio auf und beginnt seine Nachforschungen. Während für die Polizei der Fall des verschwundenen Mädchens von keinem sonderlichen Interesse zu sein scheint, gewinnt Shiga das Vertrauen eines jungen Straßenstreuners und des zunächst abgebrüht-abweisenden Mädchens Maki Ohara, das Megumi zuletzt gesehen hat.

Shiga bricht sofort nach Tokio auf und beginnt seine Nachforschungen. Während für die Polizei der Fall des verschwundenen Mädchens von keinem sonderlichen Interesse zu sein scheint, gewinnt Shiga das Vertrauen eines jungen Straßenstreuners und des zunächst abgebrüht-abweisenden Mädchens Maki Ohara, das Megumi zuletzt gesehen hat. Moskau, Ende der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Der in seiner Jugend hochidealistische, durch gesellschaftliche Einflüsse, vornehmlich während seiner Militärzeit, moralisch etwas heruntergekommene Fürst Nechljudow wird als Geschworener zu Gericht berufen und erkennt allmählich in einer des Raubmordes angeklagten Edelprostituierten seine einstige Jugendliebe Katjuscha wieder. Jäh und nagend geht ihm während des Prozesses auf, dass sein eigenes zweifelhaftes Verhalten ihr gegenüber einst ihre tragische Lebensbahn zu einem gerüttelt Maß verursacht hat. Er hatte ihre aufrichtige, unschuldige Liebe ausgenutzt, sich brüsk – nicht zuletzt den Rangunterschied hervorkehrend – aus dem Staub gemacht und sie mit der sich herausstellenden Schwangerschaft alleingelassen.

Moskau, Ende der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Der in seiner Jugend hochidealistische, durch gesellschaftliche Einflüsse, vornehmlich während seiner Militärzeit, moralisch etwas heruntergekommene Fürst Nechljudow wird als Geschworener zu Gericht berufen und erkennt allmählich in einer des Raubmordes angeklagten Edelprostituierten seine einstige Jugendliebe Katjuscha wieder. Jäh und nagend geht ihm während des Prozesses auf, dass sein eigenes zweifelhaftes Verhalten ihr gegenüber einst ihre tragische Lebensbahn zu einem gerüttelt Maß verursacht hat. Er hatte ihre aufrichtige, unschuldige Liebe ausgenutzt, sich brüsk – nicht zuletzt den Rangunterschied hervorkehrend – aus dem Staub gemacht und sie mit der sich herausstellenden Schwangerschaft alleingelassen.

Alan Cope ist um die siebzig Jahre, als er Guibert von Martha im Rückblick nach vielen Jahrzehnten erzählt, und wir erfahren als Leser auch die Nachgeschichte der beiden. Doch kein Wort darüber. „Martha & Alan“ ist zauberhaft, und der Leser sollte sich dieser Graphic Novel ohne Vorwissen nähern.

Alan Cope ist um die siebzig Jahre, als er Guibert von Martha im Rückblick nach vielen Jahrzehnten erzählt, und wir erfahren als Leser auch die Nachgeschichte der beiden. Doch kein Wort darüber. „Martha & Alan“ ist zauberhaft, und der Leser sollte sich dieser Graphic Novel ohne Vorwissen nähern.

Hans Christian

Hans Christian

Eines seiner schönsten Bücher ist »Das Sinngedicht«, kein rasend begeisternder Titel, gewiss, aber dahinter verbergen sich lauter glückende und nichtglückende Liebesgeschichten, die munter und flott und mit blitzgescheitem Augenzwinkern erzählt sind.

Eines seiner schönsten Bücher ist »Das Sinngedicht«, kein rasend begeisternder Titel, gewiss, aber dahinter verbergen sich lauter glückende und nichtglückende Liebesgeschichten, die munter und flott und mit blitzgescheitem Augenzwinkern erzählt sind.